最新のカルシウム・カルシウムサプリメント比較ランキングを、口コミ&評判つきでご案内します。

トップページ > コラム/カルシウムの基本「血中カルシウムの調節機構」

当サイトの目的は、老人性骨粗鬆症の成因、診断方法、予防など治療につきできるだけわかりやすく最新の知識を解説し、本症に対する理解を深めていただくとともに、骨粗鬆症対策として有効なカルシウムの働きや効果・効能、副作用についても知っていただきたいということです。読者の皆さんの健康で快適な生活の一助となれば幸いです。

目次

- トップページ

- 2019年8月のカルシウムサプリメントランキングはこちら

- カルシウムの基本

-

- カルシウムの基本「カルシウムの機能」

- カルシウムの基本「血中カルシウムの調節機構」

- カルシウムの基本「カルシウム欠乏」

- カルシウムの基本「カルシウムと高血圧」

- カルシウムの基本「老化と骨」

- カルシウムの基本「骨粗鬆症とは」

- カルシウムの基本「骨粗鬆症は50歳台閉経後の女性に多い」

- カルシウムの基本「骨の代謝」

- カルシウムの基本「骨吸収と骨形成の調節に関与する因子」

- カルシウムの基本「骨粗鬆症がなぜ起こる?」

- カルシウムの基本「なぜ骨代謝異常がおこるのか」

- カルシウムの基本「骨粗鬆症とホルモン」

- カルシウムの基本「骨粗鬆症に対するカルシトニンの効果」

- カルシウムの基本「骨粗鬆症とカルシウム」

- カルシウムの基本「骨粗鬆症と行動因子」

- カルシウムの基本「骨粗鬆症と病気」

- カルシウムの基本「レントゲン写真による骨粗鬆症の診断」

- カルシウムの基本「他の疾患との鑑別診断」

- カルシウムの基本「骨粗鬆症の予防」

- カルシウムの基本「骨粗鬆症の治療」

- カルシウムの基本「大切なカルシウム摂取」

- カルシウムの基本「女性ホルモン」

- カルシウムの基本「様々な作用をもつカルシトニン(1)」

- カルシウムの基本「様々な作用をもつカルシトニン(2)」

おすすめサイト

- ヒアルロン酸比較ランキング

- サプリメント比較ランキング

- 青汁比較ランキング

- 黒酢にんにく比較ランキング

- 乳酸菌・ビフィズス菌/クチコミ比較ランキング

- ファンデーション比較ランキング

- ヒアルロン酸サプリメント比較ランキング

- コンドロイチンサプリメント比較ランキング

- 白髪染めヘアカラートリートメント比較ランキング

- DHA+EPAサプリメント比較ランキング

- 青汁比較

- コラーゲン比較ランキング

- 認知症ネズミが教えてくれた、記憶の老化対策サプリ比較ランキング

- 関節痛サプリメント比較ランキング

- プラセンタ比較ランキング

- 美肌サプリ比較ランキング

- 黒酢比較・香醋比較ランキング

- ブルーベリー比較ランキング

- グルコサミンサプリメント比較ランキング

- 美容液比較ランキング

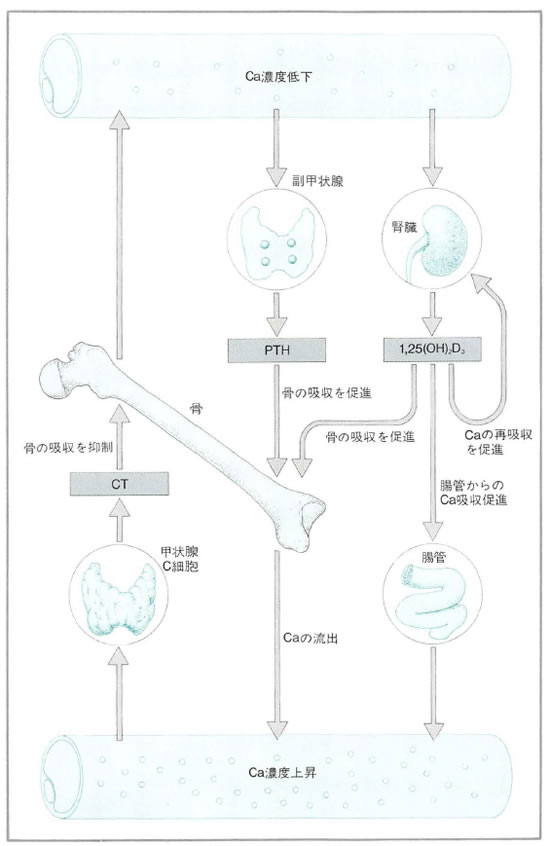

血液中のカルシウム濃度はいろいろなホルモンによってコントロールされています。

まず血液中のカルシウムが下がりますと副甲状腺から副甲状腺ホルモン(PTH)が分泌されます。

このホルモンは骨に働いて骨の吸収を促進し、その結果、骨から血液中にカルシウムが流出してきます。

また腎臓では1,25(OH)2D3というホルモンが作られます。このホルモンは腸管に働き、腸管からのカルシウムの吸収を促進し、腎臓からのカルシウムの再及収を促進します。

さらに、1,25(OH)2D3は骨に働いて骨の吸収を促進させます。これらのホルモンの作用により血中のカルシウムが上昇することになります。

血液中のカルシウムが高くなると、甲状腺のC細胞からカルシトニン(CT)というホルモンが出てきます。これには骨の吸収を抑制する作用があり、その結果血液中のカルシウムが低下します。

このように主として三つのホルモンにより血液中のカルシウムの代謝が調節されているわけです。

通常生体では血液中のカルシウムは一定に保たれていますが、病気の時にはカルシウムの調節機構が障害されて血液中のカルシウムが高くなる場合があります。

それは内分泌疾患、血液疾患、腫瘍、運動器疾患、中毒などの時です。

血液中のカルシウムが高くなるといろいろな症状が出てきます。消化器系、泌尿器系、神経系、精神系などの症状があらわれてきます。

血液中のカルシウムは通常10mg/dlぐらいに保たれていますが、これが12mg/dlを超すと意識障害が出てき、それが長く続くと死亡することになります。

一方、血液中のカルシウムが低すぎるとテタニーという痛みを伴う痙攣が起きてきます。それをきたす疾患としては内分泌疾患、腎疾患、消化器疾患、運動器疾患、中毒などがあります。

このようなわけで、血液中のカルシウムは高すぎても低すぎても困るのです。

(続く)

カルシウムの健康効果にご興味がある方は、カルシウムサプリメントを試してみてはいかがでしょうか。

>>>最新のカルシウムサプリメント比較ランキングはこちら